Esta es mi historia de viaje, de cómo dejé mi familia, mis libros, mi vida en Caracas para buscar nuevos rumbos en México.

Por: Yessica Sumoza. Periodista.

Fotógrafa. Ama las donas

Una noche me preguntaron: ¿Te quieres ir si o no? Yo dije que sí. Tres meses después me encontraba en México. Solo tuve un mes para poner en orden mis cosas; pagar mis tarjetas de crédito, encontrar una maleta, encontrarle un nuevo hogar a mis libros y a todas las cosas que dejaría en casa de mis papás, cosas que no quería que se quedaran llevando polvo o dejadas al olvido.

¿Y qué haría con lo intangible? Con aquello que no se altera con el tiempo y que por el contrario se vuelve más valioso con el pasar del tiempo, ¿Qué voy hacer con mis padres? ¿Qué voy hacer con mis amigos? ¿Qué haré con mis libros? ¿Qué haré con mis amores? Solo podía llevar una maleta, un bolso de mano y mi mochila con el equipo fotográfico, nada más.

Cruzaría a pie la frontera, fue el modo más económico que pudimos encontrar para poder salir. Los vuelos directos son muy costosos. Me estaban haciendo el gran favor de hacerme llegar a México, así que me tocó hacer mi parte. Con mi última quincena, antes de la liquidación, compré un boleto que me llevaría a la población de El Vigía, en el estado Mérida. Lo que no sabía era que el aeropuerto de La Fría de Táchira estaba más cerca de San Antonio, ciudad fronteriza con Colombia. De haber sabido esto antes, quizá mi vuelo no habría salido con dos horas de retraso, no habría tomado el bus equivocado en el terminal de El Vigía, quizá no se habría roto mi maleta cuando la revisó un agente de la Guardia Nacional buscando material de contrabando, tal vez habría llegado más temprano a San Cristóbal.

En el terminal, busqué como loca un carro que me llevara a San Antonio, era una camioneta tipo ranchera que podía llevar cinco personas, tres atrás y dos adelante con el chofer. Dormía a ratos, miraba el paisaje con nostalgia y con desesperación, ese tramo entre San Cristóbal y San Antonio es muy turístico, es bonito para apreciar en una onda turística. Entre sueños, escuchaba a las pasajeras de atrás intercambiar información sobre líneas de buses que hacían viajes a Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El terminal de Cúcuta creció bárbaramente a raíz de las migraciones venezolanas.

Me agobiaba la idea de perder mi vuelo, temía no poder llegar a Cúcuta a tiempo después de todo este festín de contratiempos. Mi vuelo salía el 31 de octubre a las 7:00 am para Bogotá, no podía perderlo por nada del mundo. No tenía dinero para pagar la penalización. Cuando llegué a San Antonio eran las 7:00 pm y todavía tenía que conseguir los sellos (el impuesto de salida) y hacer que me volvieran a revisar la maleta. Era la primera vez que cruzaba de noche el Puente Simón Bolívar, antes lo había hecho en taxi cuando aún se permitía el libre tránsito de vehículos, ahora solo escuchabas el murmullo y el paso rápido de los transeúntes colombianos y venezolanos por igual llevando bolsas de comida. Yo cruzaba con un carretillero, un joven de contextura delgada y que no pasaba de los 22 años se dedicaba a llevar las maletas de todo aquel que quisiese cruzar más cómodo la frontera por el módico precio de 10 mil bolívares. Cuando llegamos a la mitad del puente, el chico deja su carrucha en un especie de estacionamiento improvisados para continuar el viaje con mi maleta a lomo. “Aquí no me dejan pasar la carrucha porque ya estamos del lado colombiano”, me dijo. Entonces ese muchachito de unos 50 kilos se llevó a la espalda mi maleta de 22 kilos y colgó mi maletín de mano en su brazo derecho para continuar nuestra ruta. Casi terminando el puente me pregunta si yo no voy a llorar – ¿Llorar? – le pregunto. Con todo este ajetreo que he tenido no creo que me de tiempo para ponerme sentimental. “Es que todo venezolano que cruza el puente se pone a llorar”, me respondió.

Ojalá hubiera llorado, así hubiera vivido mis etapas y no estaría como un alma en pena, extrañando a mis seres queridos, mi comida y mis objetos preciados. Le pagué sus bien ganados 10 mil bolívares, me deseó suerte y regresó por más clientes. Yo continué con una nueva formación, pero ahora, en la migración colombiana. Todos en la formación tenían una copia de su boleto, menos yo. “¿Para qué?”, me dije, si en la aerolínea te imprimen el boleto. Y eso mismo le dije al agente de migración. El hombre me miró fijamente, me selló el pasaporte sin quitar la mirada de mi rostro, me entregó el documento y me dijo: “Bienvenida a Colombia”. Entonces pude respirar hondo.

Crucé la frontera con 220 dólares. Me sentía como los inmigrantes de la segunda guerra mundial que vinieron a este continente, con una mano delante y otra atrás. No fue fácil conseguir esa cantidad de dinero. Yo, solo vivía de mi salario y de algunos trabajos a destajo, comprar dólares en un país donde hay control cambiario sin tener conocidos en el alto mando o contar con mucho dinero para comprarlos al mercado negro era solo para gente con muchísimo dinero. Un año antes de irme una amiga que había vivido en Estados Unidos y que planeaba regresar, me vendió 100 dólares, los compré con la liquidación del empleo que tuve en ese momento, luego, un buen amigo me dio otros 100 dólares por que ya conocía mis planes de irme de Venezuela. 20 dólares fue por vender una lámpara que compré hace años para hacer los retratos más bellos del mundo, bueno, eso me dije el día que la compré, pues daba la luz muy hermosa. Se la vendí a un amigo fotógrafo. Me ofreció los 20 dólares y la casa de su primo para pasar la noche en Cúcuta, cuando llegase el momento de cruzar la frontera. Creo que fue la mejor oferta que conseguí por mi lámpara.

Una vez que sales de la migración colombiana y cruzas a la cera del frente solo vez dos cosas, taxis y casa de cambio. Un taxista se me acercó ofreciendo sus servicios, le dije que primero debía cambiar dinero para poder tomar cualquier taxi. “No se preocupe”, dijo. Tomó mi maleta y se fue conmigo a cambiar el dinero para luego escoltarme hasta su flamante taxi amarillo de reglamento. Hablamos todo el camino de cómo ha cambiado Cúcuta desde la migración venezolana, de cómo hay tantos venezolanos durmiendo en las plazas y las chanchas y hasta de las competitivas tarifas de las prostitutas “venecas”. Del último punto, estaba muy bien informado. Como último gesto de amabilidad, compartió su conexión de internet para comunicarme con el primo de mi amigo, el fotógrafo, cuando hablé con él se le notaba la preocupación, habían pasado tres horas desde la última vez habíamos hablado. Lo primero que hice al llegar a su casa fue ducharme, acto seguido me invitó a comer hamburguesas y beber un “Postobón”, la “Frescolita” colombiana, mientras me contaba que su hermana había ya dado techo a “unos gochos”, venezolanos del estado Táchira que la semana pasada irían a Perú por carretera. Yo, solo quería devorar la hamburguesa, no había comido nada en todo el día, guardaba el poco dinero que me quedaba para alguna eventualidad y al final solo me quedaron otros 10 mil bolívares para el recuerdo. Antes de dormir le escribí a todos los que sabían que me iría, mis papás, mis amigos más cercanos, mi amigo que me recibiría en México, además de otros seres especiales que estaban pendiente.

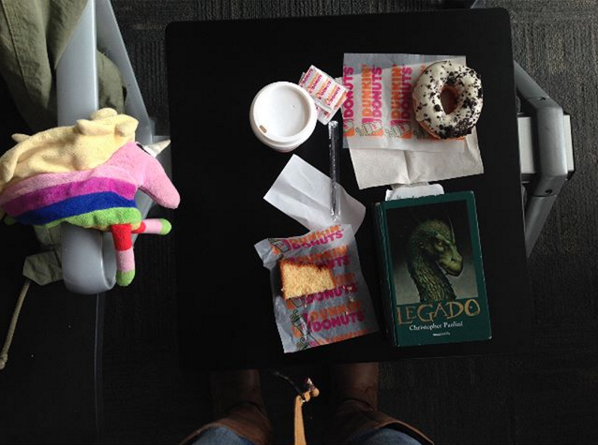

Cerré los ojos y al abrirlos, ya estaba en el aeropuerto internacional Camilo José Daza. Había tomado un taxi a las 5:00 de la mañana, fue la primera vez que sentía calor de madrugada. En el aeropuerto había notado a muchísimos venezolanos esperando la salida de un vuelo a Chile, todos eran familia. Yo no identifiqué a nadie que fuera conmigo a Bogotá. Como mi vuelo era madrugador, sabía que me daría desayuno, así que solo compré un jugo de naranja. Mi vuelo hacia México sería en la tarde, así que también me darían de cenar, no quería seguir cambiando dólares, así que andaba “pichirrísima” con los excesos. Hasta que vi mi placer culposo, esto, ya en Bogotá. Se trataba de una tienda de Dunkin Donuts, en su mostrador posaban unas donas de chispas de galleta oreo y no conformes, tenía de muestra gratis un rico panque de vainilla y chocolate No lo pensé mucho y me formé para comprar la dona y con toda la pena del mundo, me llevé dos buenos pedazos de bizcocho. Y no contenta con eso, hice escala en un café de Starbucks y pedí un late. Después de toda la roncha que pasé día anterior creo que me lo merecía.

Un dragón y un unicornio arco iris

Faltaban cuatro horas para tomar el vuelo a Ciudad de México. La policía de migración me hizo botar una crema para el cuerpo y una botella de agua antes de pasar a la zona internacional. Salí barata, he sabido que a otro compatriotas les revuelven todo. Los agentes de migración reconocen cuando un venezolano se va de su país por la cantidad de maletas, tratando de llevarse un poco de la vida que dejaba atrás. Yo tenía claro que debía hacer una nueva vida, así que solo traje lo indispensable, los únicos que me revolvieron mis cosas, fue la propia Guardia Nacional de mi país. Entre las pocas cosas que traje, incluí solo cinco libros. El primero fue un libro sobre mi fotógrafo favorito, Man Ray, el primero que compré con mi primera quincena de asalariada. El segundo, también de fotografía, un libro de Joe McNelly quien es una gran inspiración para mí y de paso fue un gran regalo de cumpleaños. El tercero era un libro de crónicas con dedicatoria del mismo autor. El cuarto es un libro infantil que se llama “La Danta Blanca”, lo traje con la fantasía de leérselo a mi hijo, de tenerlo algún día, antes de que fuera absorbido por la nueva cultura que recibiera del país donde naciera. Así aprendería algo mágico de la tierra donde nació su mamá. El quinto libro era el último se trata de dragones, la saga de “El Legado”, este último me acompañó en el avión porque tengo la idea de que si me acompaña un dragón, así sea en un libro, no se caerá el avión en el que viajo. Durante momentos pensaba en los libros que venía comprando desde hace tiempo, con la idea de hacer mi biblioteca el día que tuviera mi casa. Tenía todo tipo de libros hermosos, ficción, no ficción, de fotografía, cuentos, poemas, biografías. De todos los tamaños y materiales. A veces me arrepentía de los libros que traje y sentirme culpable por no traer otros, de repente me daba cuenta de que había dejado cosas que pude meter entre los libros, solo traje una foto de mi papá, una de mi mamá y otra mía de pequeña y una más de mi perrita fallecida. A dos semanas de irme, rematé mis libros a mis compañeros de trabajo. La pasante fue la que más aprovechó la oferta. Lo más gracioso es que luego de tres meses y medio del viaje conocí al autor de uno de los libros que vendí. Le causó gracia saber que tuve que vender su libro para poder llegar a México.

Ya faltaba poco, solo unas ocho horas más y estaba en México. Cuatro horas en el Dorado (Bogotá) y 4 horas de vuelo. Caminaba por los largos y amplios pasillos del aeropuerto. Era 31 de octubre y había un tímido ambiente de Halloween, los empleados de Copa Airlines vistieron a tres chicas como madrinas mágicas y se tomaban fotos con los que esperaban tomar sus aviones y que luego compartían en sus redes sociales. También había música en el ambiente, eran dos hombres que tocaban y cantaban, lo hacían tan bien que pensé que eran músicos profesionales. Confieso que me acerqué porque uno de ellos se me pareció a Carlos Vives. Después de romper el hielo descubrí que trataba de un colombiano y un brasileño. No tenían pinta de hippies pero si sus corazones, el dúo era bien divertido. Conversaban y cantaban, a veces en español y a veces en portugués. En algún momento les tomé fotos. Después llegaron las madrinas mágicas de Copa Airlines y nos tomamos fotos con ellas, luego de eso nos volvimos el G3, Colombia, Venezuela y Brasil. Compartimos nuestras breves historias. Andrés, colombiano de Medellín, médico neurólogo y diestro en la guitarra. Regresaba de un congreso en Sao Paulo, esperaba volver a Medellín. Diego, administración de profesión y músico regular, suele reunirse con sus amigos de la universidad, en Sao Paulo. Regresaba de pasar una temporada en la casa de su hermano mayor, en Inglaterra. Esperaba para ir su casa en Sao Paulo. Ambos teníamos el mismo tiempo de espera, 4 horas. Durante ese tiempo, hablamos de lo peor y lo mejor de nuestros países y claro, teníamos un bendito afán en demostrar que el nuestro era el peor. Creo que yo gané la disputa, pues era yo la que estaba yéndose del suyo y por razones obvias. La cumbre terminó con un intercambio de número y correos electrónicos. Cada quien fue a esperar en su puerta respectiva. Ellos a retomar sus vidas y yo intentar una nueva.

Ya, en el avión todo fue más sencillo; llené mi forma migratoria, me dieron de cenar, vi una película y varias series, dormí un poco. Viajé con una pareja de recién casados, de origen portugués y creo que ambos venían de antiguos matrimonios. Ninguno tenía 25 años, pero se veían tan felices y apasionados que sentía envidia, pero de la decente. Mi último temor estaba al llegar a México, antes de irme había escuchado muchas historias sobre los agentes aduanales mexicanos que son súper, súper estrictos, pues, no es un país fácil. Ya habían devuelto a muchos venezolanos, uruguayos, peruanos y demás nacionalidades y no quería que esa fuera mi suerte. Una vez más me había formado, pero ahora en México, había llenado mi forma migratoria con mucho cuidado, no podía regresar después de tanto. A mi turno me toca un hombre, me pide el pasaporte y me pregunta en donde me quedaría, le explico que en casa de un amigo que me invitaba a pasar la temporada. “¿Y por qué no en un hotel?”, me pregunta. “Porque son muy caros”, le respondo. – “Si verdad, es más barato…”. Acto seguido me sella el pasaporte y raya con un 180 mi forma migratoria diciendo: “Bienvenida a México”.

Leave a Reply